臨床試験(治験)情報

最終更新 2024.02.18

● 実施中の治験

🌟2024年1月31日現在、国内でGISTを対象に実施されている臨床試験は以下の通りです

◎進行性の消化管間質腫瘍(GIST)患者を対象とするTAS-116(ピミテスピブ)のイマチニブ併用の臨床第1相試験

(TAS-116(ピミテスピブ)はGISTの4番目の治療薬として承認された薬剤です。既存薬との併用により、新たな効果が得られるかどうかを試験します。イマチニブまで服用されている方が対象の企業治験です。)

● 実施準備中の治験

🌟 掲載準備中

● 治験・臨床試験情報の検索

このポータルサイトは、患者さんや一般の方々および医療関係者・研究者への情報提供のために、日本で行われている臨床研究(試験)の情報を検索できるサイトです。そのほか、病気の解説や治療薬、海外の治療薬や治験情報もご提供しています。

①UMIN(大学病院医療情報ネットワーク = University Hospital

Medical Information Network)の臨床試験登録システム

②厚生労働省臨床研究データベース(JRCT)

以上2つの臨床試験情報をここ一箇所で検索できます。

臨床試験についての様々な疑問を解決してくれます。

また用語集などもありますので事前に覚えておくと、検索を行う際に役立ちます。臨床研究(試験)関連のリンク集も充実しています。ぜひ臨床試験・治験についてを知っていただきたいと思います。

このポータルサイトは、国立保健医療科学院が運営しています。

● ポータルサイトでの臨床研究・治験検索のこつ

●「GIST」で検索後「消化管間質腫瘍」でも検索してみる

(両方いっぺんに記載すると出て来ない事があります。また、試験の登録方法により、どちらかしか記載されていない場合があります。GISTと消化管間質腫瘍 それぞれで検索してみましょう)

●数が多いときは絞り込み機能を使ってみる

(募集前、募集中など進捗状況を絞り込んでみると、探し易くなります。)

●UMIN・JRCTのサイトも確認する

(時間差があり、ポータルサイトで出てこない場合でも、元サイトでは出てくることがあります。)

● その他の治験・臨床研究情報の検索サイト

● 治験関連情報

● 参加にはバイオマーカー検査を受けている事が条件となりますが、KIT陽性・陰性の検査を受けていれば、バイオマーカー検査を有していると見なされます。

将来的に臨床試験への参加を考えたときに、まずはMASTER KEY Projectへの参加をご検討いただきたいと思います。遺伝子型により副試験やPhaseⅠ等の治験に参加できる可能性があります。また、登録することでレジストリ研究が進み、治療開発の重要なデータとして新薬の創出などにも役立ちます。

● 募集を終了した臨床試験・治験

◇◇ 進行消化管間質腫瘍患者を対象としたDS-6157aの多施設共同、非盲検、第I相First-in-Human試験◇◇

🌟 2020.5/25更新

● ClinicalTrials.gov

DS-6157a in Participants With Advanced Gastrointestinal

Stromal Tumor (GIST) :NCT04276415

Guide to PHARMACOLOGY によると

消化管間質腫瘍(GIST)におけるGPR20の選択的発現の証拠に基づいて、第一三共は、細胞毒性DNAトポイソメラーゼI阻害剤エキサテカンの誘導体を腫瘍に送達するための抗GPR20抗体薬物複合体(DS-6157a)を開発しました。DS-6157aは、チロシンキナーゼ阻害剤クラスのGIST治療薬の代替として意図されていましたが、進行したGIST患者を対象とした第1相試験( NCT04276415 )でDS-6157aでの治療が有効性を実証できなかったため、2021年後半に臨床開発が中止されました。

◇◇ レゴラフェニブをセカンドラインで使用する医師主導治験(2014当時の資料をそのまま掲載しています)◇◇

今回の医師主導治験ではイマチニブ耐性となった患者さんに対し、サードライン治療薬のレゴラフェニブ(スチバーガ®)を投与し、安全性、有効性を調べます。

また、どのようなタイプにレゴラフェニブが有効なのか、参加者のサンプルを徹底的に解析し、イマチニブ耐性の原因となったc-kitの二次的変異の箇所とレゴラフェニブの効果との関連性を調べます。

遺伝子解析では、組織を調べる従来の「次世代シーケンサー」を使った解析(next-generation sequencing;NGS法)と合わせて、今回は特別に採血でGISTの遺伝子変異が分かる検査(Liquid Biopsy)もトライアルレベルではありますが、実施されます。これは将来を見据えて・・ということでもあります。

現在の保険診療の中で遺伝子解析を行うと、c-kitのエクソン9とエクソン11に限ってしか解析を受けることができませんが、この治験に参加する方は、最新のNGS法でGISTに関連すると思われる全てのエクソンを解析していただくことになりますので、二次的変異も容易に検索することができます。

また、服用する治験薬(レゴラフェニブ)は無償で提供されます。(その他の診療に関しても保険診療が受けられます)

GISTに対して2003年にイマチニブ(グリベック®)が承認され、その非常に高い奏効率のおかげで、多くのGIST患者さんの命が救われています。

しかしイマチニブも万能ではなく、次第に効果が薄れていく、いわゆる「耐性」が問題になってきました。

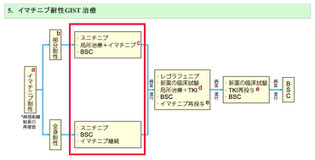

このイマチニブ耐性GISTに対し、セカンドラインの治療薬として2008年に承認されたのがスニチニブ(スーテント®)です。右の図は日本癌治療学会と日本胃癌学会、GIST研究会が作成した、GISTの診療ガイドラインですが、イマチニブ耐性GISTの治療薬として、まずスニチニブの使用が考慮されます。

ですが最近の研究で、イマチニブに耐性となった患者さんの中には、スニチニブでも効果の見られない患者さんがいらっしゃり、試験管の中の実験から、スニチニブが効かないGISTにレゴラフェニブが効く可能性があることも解ってきました。

治験ですので、参加基準は厳しく定められています。詳細は以下の資料をご覧ください。

プリントアウトして主治医とご相談いただければよいと思います。

治験の結果次第では、イマチニブ耐性との診断時に遺伝子解析を行う事が標準化され、その解析結果をを基に、スニチニブかレゴラフェニブかを選択できるようになるかもしれません。

そして血液から遺伝子変異の箇所が特定されるようになれば、針生検などの患者さんの負担もなくなります。

今後のGIST治療に関して大変重要な臨床試験となりますので、条件に合う方はぜひ参加をご検討ください。

レゴラフェニブの第ll 相臨床試験実施のお知らせ

◇◇RESET試験結果 ASCO2020 Poster Sessionより◇◇

🌟 ASCO(アメリカ臨床腫瘍学会)でのRESET試験の報告 (英文抄録)

「Regorafenib as second-line therapy for imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumor (GIST)」

(イマチニブ耐性消化管間質腫瘍(GIST)の二次療法としてのレゴラフェニブ)